Steigende Gefahren durch Hochwasser, Trockenheit und Überhitzung

Pressekonferenz mit Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder und Klimastadträtin Eva Schobesberger

zum Thema

Steigende Gefahren durch Hochwasser, Trockenheit und Überhitzung – Klimaanpassung ist Zukunfts- und Überlebensfrage in Oberösterreich – Linz zeigt den Weg zur Sicherung der Lebensqualität

Die Herausforderungen durch die Klimakrise entstehen, sind enorm. Einerseits ist es dringend geboten, die CO2 Emissionen zu reduzieren, um das voranschreitende Aufheizen der Erde einzudämmen, andererseits sind mit der bereits erfolgten Erwärmung – es ist global aber auch in Österreich das heißeste je gemessene Jahr und zudem heuer wird erstmals das 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens überschritten werden – ein Bündel an Klimaanpassungen in vielen Lebensbereichen notwendig. Oberösterreich ist vor allem durch Hochwassergefahren, immer länger andauernden Trockenperioden und vor allem von Überhitzung in dichter besiedelten Städten und Gemeinden betroffen.

Klimaforschung als Ausgangspunkt für Anpassungsmaßnahmen

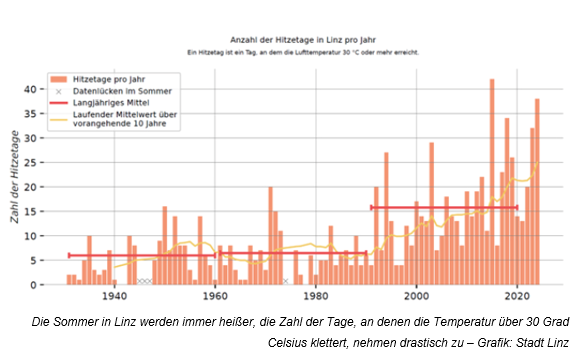

Das oberösterreichische Klimaressort beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit den Folgen, die durch die Erderhitzung ins Haus stehen. Eine vor drei Jahren für das Land Oberösterreich durchgeführte Hitzestudie der Universität für Bodenkultur kommt zum erschreckenden Ergebnis, dass sich im schlimmsten Fall die Hitzetage (Tage über 30 Grad Celsius) auf 74 erhöhen werden. Am stärksten betroffen ist hier dann der Zentralraum Oberösterreichs. Schon heuer erlebte Oberösterreich eine außergewöhnlich hohe Anzahl an Hitzetagen. In Linz wurden 2024 an den stadteigenen Messstellen 46 Hitzetage und 28 Tropennächte registriert.

Ein weiterer Schwerpunkt des Klimaressorts sind regionale Klimaanalysen, die für die Städte- und Gemeindeplanungen von größter Bedeutung sind. Die Analysen geben einen Einblick, in welchen Gegenden bzw. Bereichen und vor allem in größeren Städten in Oberösterreich es klimabedingte Überwärmung gibt. Durch entsprechende Planungsmaßnahmen kann erreicht werden, dass die Kaltluftentstehungsgebiete und Frischluftströme erhalten bleiben, damit auch zukünftig Kalt- bzw. Frischluft in die betroffenen Regionen gelangen kann und das Potenzial für Tropennächte senken. Nähere Informationen zu Klimaanalysen und -prognosen für Oberösterreich bietet das Online-Tool CLAIRISA – Climate-Air-Information-System for Upper Austria.

„Die Klimakrise ist längst Realität und macht auch vor Oberösterreich nicht Halt“, betont Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder. „Wir müssen nicht nur konsequent unsere Emissionen senken, sondern gleichzeitig Maßnahmen ergreifen, die uns helfen, mit den leider unvermeidbaren Folgen umzugehen.“

Zentrale Klimaanpassungsmaßnahmen für Oberösterreich

Schutz vor Hochwasser und Naturgefahren: Prävention statt Reaktion

Die steigenden Niederschlagsmengen und die Intensität von Starkregenereignissen erfordern eine verstärkte Hochwasserprävention. Dazu gehören:

- Renaturierung von Flussläufen: Flüsse sollen wieder mehr Raum bekommen, um Überschwemmungsflächen zu schaffen. Mit dem Renaturierungsgesetz der Europäischen Union gibt es dazu Vorschläge und Zielvorgaben die Süßwasser-Ökosystemen miteinschließen

- Verbesserung der Hochwasserschutzanlagen: Investitionen in Dämme und Rückhaltebecken sind weiterhin unverzichtbar. Seit dem Jahrhunderthochwasser 2013 wurden 166 Hochwasserschutzprojekte mit Gesamtkosten von ca. 172 Mio. Euro umgesetzt. Aktuell befinden sich 77 Hochwasserschutzmaßnahmen mit Gesamtkosten in der Höhe von 222,4 Mio. Euro in Umsetzung

- Naturgefahrencheck für Gemeinden: Naturgefahren stellen bedeutende Risiken für Mensch, Umwelt und Sachwerte dar. Dieser Check hilft um mögliche Risiken punktgenau in der Gemeinde zu orten um gegen Naturgefahren-Ereignisse besser gewappnet zu sein. Der Vorsorgecheck „Naturgefahren im Klimawandel“ wird aus dem Klimaressort gefördert.

„Hochwasserschutz ist nie abgeschlossen. Er ist eine ständige Aufgabe, die sich den Herausforderungen des Klimawandels und den zunehmenden Extremereignissen anpassen muss. Oberösterreich wird diesen Weg entschlossen weitergehen, um die Sicherheit unserer Bevölkerung zu gewährleisten“, betont Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder.

Kampf gegen Überhitzung: Städte kühlen

In den dichter besiedelten Gebieten ist die Überhitzung ein wachsendes Problem, das vor allem gesundheitliche Risiken mit sich bringt. Notwendig sind:

- Mehr Grünflächen und Bäume: Grün senkt die Temperaturen spürbar. Deshalb sollen Parks ausgebaut und Straßen begrünt werden. Das Klimaressort unterstützt hier mit einem umfangreichen Förderprogramm „Gemeinde-Klimawandelanpassung“

- Entsiegelung von Flächen: Versiegelte Flächen wie Parkplätze oder Betonflächen sollen durch wasserdurchlässige Materialien ersetzt werden. Das Klimaressort unterstützt hier mit einer österreichweit einzigartigen Entsiegelungsförderung.

„Damit wir in hundert Jahren unsere Städte mit Bäumen und Grünoasen kühlen können, müssen wir uns jetzt Gedanken machen, wo die Betonwüsten aufreißen und die effizientesten und günstigsten Klimaanlagen für unsere Städte brauchen werden. Daher jetzt: mehr Bäume und Grünräume, aber weniger Beton und Asphalt“, verweist Kaineder auf die bereits breit umgesetzten Maßnahmen der Stadt Linz.

Umgang mit Trockenheit: Wassermanagement im Fokus

Die zunehmende Hitze und Trockenheit setzt nicht nur den Menschen, der Landwirtschaft und ganzen Ökosystemen zu, auch der Wasserschatz in Oberösterreich ist Veränderungen durch der Klimakrise ausgesetzt. „Die letzten Trockenjahre haben leider gezeigt, dass insbesondere private Brunnen in länger andauernden Trockenperioden Versorgungsprobleme bekommen. In den letzten 20 Jahren konnten insgesamt fast 200.000 Personen zusätzlich an öffentliche, qualitätsgesicherte Trinkwasserversorgungsanlagen angeschlossen werden. Diesen Weg werden wir konsequent weiterverfolgen“, stellt Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder klar.

- Schutz von Grundwasservorräten: Ein nachhaltiger Umgang mit Wasser ist zentral, um Reserven für Dürreperioden zu sichern. Schutz- und Schongebiete werden ausgeweitet.

- Ausbau der Trinkwasserversorgung: In Oberösterreich wird am Ausbau der öffentlichen Trinkwasserversorgung ein klarer Fokus gesetzt. Der Anschlussgrad an öffentliche Wasserversorgungsanlagen betrug im Jahr 2003 in OÖ rd. 78 Prozent, das entsprach etwa 1,07 Mio Einwohnern. Seither konnte der Anschlussgrad auf rd. 85 Prozent gesteigert werden, das entspricht rd. 1,25 Mio. Einwohner:innen. Eine Erhöhung des Anschlussgrades in der öffentlichen Wasserversorgung ist von derzeit 85 Prozent auf 90 Prozent bis 2030 geplant.

„Nur durch konsequente Investitionen in Klimaanpassung und eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft können wir die Auswirkungen der Klimakrise auf ein erträgliches Maß reduzieren“, so Kaineder abschließend. „Es geht um nichts weniger als den Schutz unserer Lebensgrundlagen – für uns und für kommende Generationen.“

Landeshauptstadt Linz zeigt den Weg zur Sicherung der Lebensqualität

Die Stadt Linz stellt sich entschlossen den Herausforderungen des Klimawandels und verfolgt eine doppelte Strategie: Klimaschutz und Klimaanpassung. Klimaschutz zielt darauf ab, die Emission von Treibhausgasen auf Netto-Null zu reduzieren, um letztlich den durch menschliche Aktivitäten verursachten globalen Temperaturanstieg zu begrenzen. Der Fokus von Klimaanpassung liegt auf der proaktiven Bewältigung der bereits spürbaren und unvermeidbaren Folgen der menschenverursachten und weiter befeuerten globalen Erwärmung. Im Zentrum der Maßnahmen stehen Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt trotz steigender Temperaturen, zunehmender Hitzebelastung und sich intensivierender und häufiger werdender Extremwetterereignisse.

„Hitzetage, Tropennächte, Trockenheit aber auch Starkregen, Hochwasser und Stürme machen uns deutlich: Wir müssen alles tun, um unsere Stadt klimagerecht umzubauen, damit auch die nächsten Generationen in einem lebens- und liebenswert Linz aufwachsen können. Dafür müssen wir jetzt alle miteinander die großen Schritte im Klimaschutz und in der Klimaanpassung gehen“, so Klimastadträtin Mag.a Eva Schobesberger.

Basis für die Klimaanpassung der Stadt Linz ist der Beschluss des Linzer Gemeinderats vom 29. Juni 2023, in dem sich das Stadtparlament einstimmig zum Anpassungskonzept „Zukunft Linz“ bekannte und es als grundlegende Leitlinie für die notwendige Klimawandelanpassung der Stadt Linz festlegte. Zudem wurde ein Aktionsprogramm mit 30 konkreten Maßnahmen beschlossen: www.linz.at/klimaanpassung

Baumoffensive

Die Baumoffensive ist ein langfristiges Projekt zur Verbesserung des städtischen Mikroklimas durch die Pflanzung von Bäumen. Sie soll städtische Hitzeinseln mindern und die Hitzelast verringern, indem vermehrt Grünflächen geschaffen werden. Bäumen kommt dabei eine herausragende Rolle zu – sie spenden Schatten und reduzieren dadurch die Aufheizung von Oberflächen und kühlen durch Verdunstung aktiv die Luft.

Nach der Kroatengasse, dem Rathausviertel, dem Neustadtviertel Phase I läuft derzeit die Baumoffensive Neustadtviertel Phase II. Letzte Woche wurden acht Bäume in der Lustenauer Straße gepflanzt. Die Begrünung der Bürgerstraße startet nächstes Jahr.

Für das Neustadtviertel wurde ein spezielles Modulsystem entwickelt. An der Oberfläche sind die Bauminseln dreigeteilt: ein Tiefbeet zur Wasserreinigung, eine begrünte Baumscheibe in der Mitte und ein ungebunden gepflasterter Multifunktionsbereich. Das Beet ist attraktiv mit Stauden bepflanzt.

Eine darunterliegende porenreiche Schicht sorgt für die gleichmäßige Verteilung von Wasser und Bodenluft. Darunter sind etwa 20 Kubikmeter Schwammstadtsubstrat als Wurzelraum für den Baum eingebaut. Es besteht aus einem Skelett aus groben Steinen, das nicht verdichtet werden kann. Der Porenraum ist mit Feinsubstrat gefüllt, das Wasser und Nährstoffe für den Baum verfügbar speichert.

„Mehr Grün statt Asphalt! Wir müssen jetzt die Maßnahmen setzen, die unseren Wohlstand und unsere Lebensqualität langfristig sichern. Die Baumoffensive nach dem Schwammstadt-Konzept ist dafür ein wichtiger Schwerpunkt. Neben der Forstsetzung im Neustadtviertel starten bereits die Planungen für das nächste Gebiet vor. Die Baumoffensive soll künftig auch im Andreas-Hofer-Viertel entlang der Wiener Straße bis zum Bulgariplatz für mehr Grün und Lebensqualität sorgen. Dieses Areal ist im Sommer der absolute Hitzehotspot der Stadt und braucht dringend Bäume zur Kühlung“, so Klimastadträtin Mag.a Eva Schobsberger.

Vergabe der Planungen für die Baumoffensive „Andreas-Hofer-Viertel“ heute im Stadtsenat beschlossen

Die Risikokarte Hitze zeigt, dass neben dem Neustadtviertel gerade auch Andreas-Hofer-Viertel entlang der Wiener Straße bis zum Bulgariplatz besonders von Hitze betroffen ist. In dem Areal herrscht dichte Verbauung vor, es sind wenig Grünflächen vorhanden und der Stadtteil ist nur sehr eingeschränkt durchlüftet. Hier befindet sich mit der Messstelle Otto-Glöckel-Schule auch die hinsichtlich der Tropennächte meist belastete Messtelle im Stadtgebiet. Im Jahr 2023 wurden hier 19 Tropennächte gemessen, im Jahr 2024 ergab die letzte Auswertung bereits 28 Tropennächte!

Die Grundsatzbeschluss zur Fortführung der Baumoffensive erfolgte letzten Donnerstag, 12. Dezember im Gemeinderat. Heute wurde der Planungssauftrag im Stadtsenat beschlossen. Neben der Wienerstraße zwischen Unionkreuzung und Bulgariplatz sollen die Brucknerstraße, die Dürrnbergerstraße und die Hasnerstraße auf Potenziale für Baumpflanzungen untersucht werden.

Hitzenotfallplan – Begleitung des Partizipativen Prozesses ebenfalls heute im Stadtsenat beschlossen

Angesichts der Zunahme von Hitzewellen, die länger andauern und intensiver werden, wird in Linz ein Hitzenotfallplan entwickelt. Für die Erstellung des Hitzenotfallplans ist die Einbindung vieler stadtinterner aber auch externer Akteurinnen und Akteure notwendig. Der Vergabeauftrag für die Begleitung dieses partizipativen Prozesses wurde heute ebenfalls im Stadtsenat beschlossen.

Der Hitzenotfallplan soll die Linzerinnen und Linzer vor den Folgen extremer Hitze schützen. Dazu umfassen die Arbeiten Maßnahmen wie die Identifikation verwundbarer Personengruppen, die Etablierung eines Systems zur frühzeitigen Hitze-Warnung der Bevölkerung, die Identifikation von Abkühlungsmöglichkeiten und die Entwicklung eines Stadtplans mit „kühlen Orten“.

Hauptziel ist die Entwicklung eines Hitzenotfallplanes mit allen Maßnahmen, die es ermöglichen, hitzebedingte und UV-bedingte Erkrankungen und Todesfälle durch Prävention zu vermeiden. Dabei darf es weder gesundheitliche, soziale noch kulturelle Barrieren geben und der Plan muss mit den Zielen des Klimaschutzes und der Klimawandelanpassung im Einklang stehen. Für jede Maßnahme sollen daher die verantwortlichen Stellen, Institutionen, Organisationen und Einrichtungen definiert werden.

Folgende Schritte sollen dabei erreicht werden:

- Vulnerable Personengruppen identifizieren

- Hitzewarnsystem implementieren

- Kühlzentren identifizieren

- „Stadtplan kühler Orte“ entwickeln

- Relevante Akteur*innen vernetzen

- Bevölkerung und relevante Stakeholder*innen partizipativ einbinden und informieren

- Hitzenotfallplan inkl. Kommunikationskonzept und Monitoringsystem entwickeln

Ein wesentliches Element ist die Installation eines effektiven Warnsystems und darauf basierender Notfallmaßnahmen auf Basis entscheidender Parameter: präzise Wettervorhersagen und die Nutzung bestehender Apps und Informationssysteme der Stadt Linz sollen bei der Ausarbeitung mitgedacht und mit eingebunden werden, ebenso die Zusammenarbeit mit Blaulichtorganisationen.

Renaturierung am Beispiel des Haselbachs

In der Klimakrise gewinnt der Hochwasserschutz weiter an Bedeutung. Auch kleine Gewässer müssen im Falle der zahlreicher werdenden Niederschläge kurzfristig große Wassermassen verkraften. Im Stadtgebiet von Linz wird am Haselbach in Urfahr zum Beispiel ein Teil eines Projektes umgesetzt, das sowohl den Hochwasserschutz als auch die Lebensverhältnisse von Fischen und anderen Wasserlebewesen verbessert. Das Projekt der Wildbach- und Lawinenverbauung ist eines der wichtigsten Hochwasserschutzprojekte für Linz mit umfangreichen ökologischen Begleitmaßnahmen und Bachrenaturierungen der vergangenen Jahrzehnte.

Der Haselbach mit einer Gesamtlänge von etwa 12 km fließt auf einer Länge von knapp 6,4 km von der Speichmühle bis zur Einmündung in das Urfahrer Sammelgerinne durch das Linzer Stadtgebiet. Die bereits abgeschlossenen Arbeiten im Abflussprofil des Haselbachs umfassen eine Verbreiterung des Bachprofiles, die Eintiefung der Bachsohle, der Neubau der Brücke am Grollweg und einer Rad- Gehwegbrücke. Sämtlich ursprünglich vorhandenen Sohlschwellen und Sohlabstürze wurden entfernt, was Fischen nun das ungehinderte Schwimmen ermöglicht.

Sowohl beim Baumgärtelpark als auch unterhalb der Grollwegbrücke erfolgte eine Gerinne-Aufweitung. Dadurch entstanden ökologisch gestaltete Erlebniszonen, die nun für Spaziergeher*innen und Kinder die Möglichkeit zur Bachnutzung, bieten. Auch in Bereichen, wo eine Verflachung der Uferböschung nicht möglich war, wurden Stiegen errichtet, um einen Zugang zum Bach zu schaffen. Entlang des Baches wurden standortgerechte Blumen, Sträucher und Bäume gepflanzt. Die Schaffung von zugänglichen „kühlen Orten“ wird angesichts der immer heißer werdenden Sommer wichtig, um die Lebensqualität für die Linzer*innen zu sichern.

Durch die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen konnte die Abflusskapazität des Haselbach von ca. 25m³/s auf ca. 55m³/s erhöht und gleichzeitig der ökologische Zustand des Gerinnes deutlich verbessert werden

Die Baumaßnahmen werden von der Wildbach- und Lawinenverbauung Oberösterreich geleitet. Finanzierungspartner neben der Stadt Linz sind der Bund, das Land Oberösterreich sowie die ebenfalls am Haselbach gelegenen Gemeinden Altenberg, Lichtenberg, Kirchschlag und Hellmonsödt. Die letzten im Linzer Bereich noch auszuführenden Hochwasserschutzmaßnahmen zwischen der Grollwegbrücke und der Wäscherei Eder sind noch nicht gestartet.

Neben dem Projekt „Haselgraben“ wurden in den letzten Jahren weitere wichtige Revitalisierungsprojekte, wie zum Beispiel am Aumühlbach, Höllmühlbach, Magerbach, Pflasterbach und am Urfahraner Sammelgerinne umgesetzt.

Naturnahe Bachläufe sind für die Gewässerökologie generell bedeutsam, denn sie bieten Lebensräume für Pflanzen feuchter Standorte, Amphibien, und Insekten mit aquatischen Larven. Sie verbinden verschiedene Lebensräume und dienen als Wanderkorridore für viele Tierarten. Durch die schwankende Wasserführung und einen ausgeprägten Uferstreifen entstehen regelmäßig neue, vegetationsfreie Flächen, die von Pionierarten besiedelt werden und somit das ökologische Potenzial von einem Gewässer stark erhöht wird.