Neue Grenzwerte: Ein Meilenstein für saubere Luft, Gesundheit und Klimaschutz

Pressekonferenz mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder und Klimastadträtin Eva Schobesberger

zum Thema

Neue Grenzwerte: Ein Meilenstein für saubere Luft, Gesundheit und Klimaschutz – Nur Fortführung des ambitionierten Klimaschutzkurses wird Strafzahlungen verhindern können

Mit der Inkraftsetzung der neuen EU-Luftqualitätsrichtlinie am 10. Dezember beginnt eine neue Ära für den Schutz von Gesundheit und Umwelt in Europa. Die neue Richtlinie ist Teil des ambitionierten Grünen Deals der Europäischen Kommission und zielt darauf ab, die Schadstoffbelastung in der Luft weiter zu reduzieren. Dass Handlungsbedarf besteht, zeigen alarmierende Zahlen: Laut der EU-Umweltagentur sterben jährlich rund 240.000 Menschen in der Union frühzeitig an den Folgen von Feinstaubbelastung.

Die Grundlage der Reform sind Erkenntnisse der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die WHO warnt, dass selbst Luftverschmutzung unterhalb der bisherigen EU-Grenzwerte gravierende Gesundheitsschäden verursachen kann. Studien belegen, dass zwischen der Konzentration von Schadstoffen wie Feinstaub oder Stickoxiden und dem Risiko für Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen ein enger Zusammenhang besteht.

Der Weg zu strengeren Grenzwerten war lang. Die Europäische Kommission legte bereits im Oktober 2022 einen Entwurf vor, der ambitioniertere Standards anvisierte. Es dauerte jedoch bis Februar 2024, bis sich Mitgliedstaaten, Europäisches Parlament und Kommission auf einen Kompromiss einigten. Am 20. November 2024 wurde die Richtlinie schließlich im Amtsblatt der EU veröffentlicht, und ab morgen sind die neuen Regeln verbindlich.

„Die neue EU-Luftqualitätsrichtlinie ist ein bedeutender Meilenstein für die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen in Europa – denn saubere Luft bedeutet bessere Lebensqualität. Und schon jetzt sehen wir: Der Umstieg auf erneuerbare Energien auch im Verkehr und geringere Geschwindigkeiten machen sich bezahlt: Sie bringen nicht nur bessere Luft zum Atmen, sondern auch mehr Sicherheit auf unseren Straßen. Sie reduzieren Emissionen, mindern Lärm und Abrieb und gleichzeitig sparen wir dadurch Energie und Kosten – ein Gewinn für Umwelt, Mensch und Wirtschaft“, betont Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Die Reform sieht vor, die Luftqualität schrittweise an die WHO-Empfehlungen anzupassen. Bis 2030 sollen die Mitgliedstaaten die Feinstaubbelastung (PM2.5) auf max. 10 und bei Stickstoffdioxid auf max. 20 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft senken.

In den vergangenen zehn Jahren war in Oberösterreich die Messstation auf der A1 bei Enns-Kristein von großem Interesse, da Strafzahlungen der Europäischen Union wegen Übertretung von Grenzwerten drohten. Um die Emissionen auf einer der am stärksten befahrenen Autobahn Österreichs in den Griff zu bekommen, wurde daher eine Verkehrsbeeinflussungsanlage installiert. Diese wird nun auch jedenfalls aufgrund der strengeren Grenzwerte der EU bestehen bleiben. „Die Verkehrsbeeinflussungsanlage an der Autobahn A1 ist eine wichtige Maßnahme zur Gesundheitsvorsorge zehntausender Menschen im dicht besiedelten Umland von Linz. Diese und viele andere Maßnahmen machten es möglich, unter die von der europäischen Union festgesetzten Grenzwerte für Luftschadstoffe zu kommen“, stellt Kaineder klar.

Die Luftqualität in Oberösterreich hat sich in den letzten fünf Jahren, vor allem dank konsequenter Klimaschutzmaßnahmen, deutlich verbessert. Dennoch fordert Kaineder, dass dieser Weg nicht nur in Oberösterreich, sondern auch von der zukünftigen Bundesregierung konsequent weiterverfolgt wird. „Wir stehen als Industriebundesland in besonderer Verantwortung. Die neuen Grenzwerte sind ein klarer Auftrag, unseren Ausstieg aus fossilen Energieträgern in Verkehr, Industrie und Hausbrand weiter zu beschleunigen. Das ist nicht nur ein Gebot der Vernunft, sondern auch der Gerechtigkeit gegenüber zukünftigen Generationen“. „Jedes Mikrogramm weniger Schadstoffe in der Luft rettet Menschenleben, und jedes eingesparte Kilogramm CO₂ schützt künftige Generationen vor einem Klimakollaps“, betont Kaineder.

„Wir stehen aktuell vor großen Herausforderungen und müssen sowohl Wohlstand, Leistbarkeit als auch die Lebensqualität in unserer Stadt sichern. Unsere Erfahrung seit den 1980er Jahren macht uns aber stark für die Zukunft: Linz kann Transformation! Wir werden auf Basis des Programms „Klimaneutrale Industriestadt 2040“ unsere Stadt klimagerecht umbauen und damit gleichzeitig die Schadstoffbelastung weiter senken. Notwendig dafür ist der Ausstieg aus den fossilen Energien und eine echte Mobilitätswende. Ein großer Meilenstein dafür ist, dass Ministerin Leonore Gewessler beispielsweise erstmals dafür gesorgt hat, dass der Bund den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs in Linz mitfinanziert. Auch die nächste Bundesregierung ist gefordert, die Kommunen bei der Finanzierung des klimagerechten Umbaus finanziell zu unterstützen“, so Klimastadträtin Eva Schobesberger.

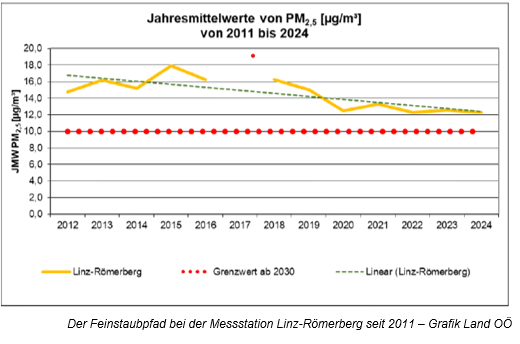

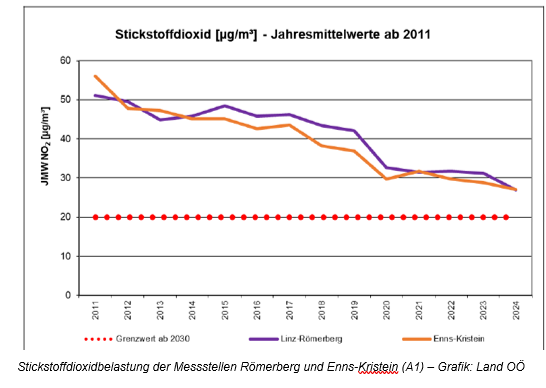

Der langfristige Trend der Luftgüte in Oberösterreich zeigt klar: Feinstaub und Stickstoffdioxid gehen kontinuierlich zurück. Der Hauptgrund in dieser Entwicklung sind vor allem Investitionen in den Klimaschutz wie der Umstieg auf E-Mobilität aber technische Verbesserungen bei Abgasreinigungen von fossil betriebenen Fahrzeugen.

Maßnahmen und Chancen für Oberösterreich

- Ausbau erneuerbarer Energien und eine konsequente Wärmewende zur Reduktion von Emissionen im Hausbrand.

- Förderung der Elektromobilität und verstärkte Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zur Reduktion verkehrsbedingter Schadstoffe.

- Nachhaltige Transformation der Industrie, um Emissionen weiter zu verringern und klimafreundlichere Technologien zu fördern.

„Die neuen Vorgaben sind ambitioniert, aber sie bieten auch die Chance, unsere Lebensqualität langfristig zu verbessern. Jetzt gilt es, mit Weitsicht und Mut diese Ziele umzusetzen. Oberösterreich wird seinen Beitrag leisten und zeigen, dass ein Industriebundesland mit innovativen Lösungen sowohl wirtschaftlich erfolgreich als auch ökologisch nachhaltig sein kann“, verweist Kaineder auf das größte Klimaschutz- und Luftqualitätsprojekt mit der Umstellung der voestalpine AG auf Elektrostahl.

Änderungen im Detail

- Niedrigere und zusätzliche Grenz- und Zielwerte ab 1. Jänner 2030

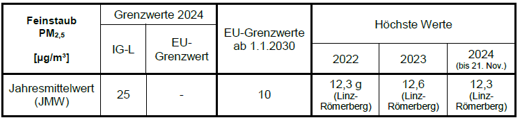

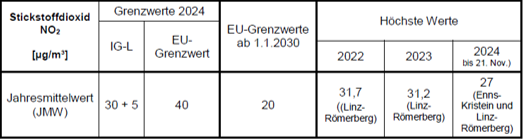

Die niedrigeren und zusätzlichen Grenz- und Zielwerte gelten ab 1. Januar 2030. Die größte Herausforderung für Oberösterreich ist aus jetziger Sicht, die neuen Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) und für Feinstaub PM2,5 und hier insbesondere den Grenzwert für den Jahresmittelwert einzuhalten.

Die höchsten Werte für Feinstaub PM2,5 treten im Ballungsraum Linz und Wels und an der Messstelle Enns-Kristein nahe der Autobahn A1 auf. Die Feinstaubkonzentrationen haben sich nach der Corona Pandemie auf einem Niveau von etwa 12 μg/m³ eingependelt und sinken langsam.

Die Hauptverursacher für Feinstaub PM2,5 sind entsprechend der Bundesländer-Schadstoffinventur 1990 – 2022 mit 36 Prozent der Kleinverbrauch (= Hausbrand) und mit 26 Prozent die Industrie. Der Verkehr verursachte 19 Prozent der PM2,5 Emissionen in Oberösterreich.

An den Messstationen Linz-Römerberg und in Enns-Kristein an der Autobahn A1 werden die höchsten Stickstoffdioxid Konzentrationen gemessen. An der Messstation Linz-Römerberg gab es einen deutlichen Rückgang vom Jahr 2023 auf das Jahr 2024 bei einer etwa gleichbleibenden Verkehrszahl. Die Stickstoffdioxid Immissionen sinken an den verkehrsnahen Messstellen in letzten Jahren deutlich.

Im Jahr 2022 wurden durch den Verkehr in Oberösterreich 39 Prozent und von der Industrie 33 Prozent der Stickstoffdioxid Emissionen verursacht. 16 Prozent der Stickstoffdioxid Emissionen stammten von der Landwirtschaft.

eventuelle Fristverlängerung ist bis 31. Jänner 2029 einzubringen, begründet mit angemessenen Maßnahmen im Luftqualitätsfahrplan

Die Mitgliedstaaten können unter bestimmten Voraussetzungen für Gebiete, in denen die Grenzwerte für Partikel (PM10 und PM2,5), Stickstoffdioxid (NO2) u.a. nicht fristgerecht eingehalten werden können, eine Fristverlängerung beantragen. Dazu ist ein Luftqualitätsfahrplan zu erstellen. In einem Luftqualitätsfahrplan sind angemessene und verhältnismäßige Maßnahmen darzulegen, wie die Grenzwerte schnellstmöglich und spätestens bis zum Ablauf der Frist eingehalten werden können. Ein Antrag ist bis 31.1.2029 vorzulegen.

Eine Fristverlängerung bis zum 1. Jänner 2035 wäre z. B. möglich, wenn aufgrund von Prognosen dargelegt werden kann, dass trotz der im Luftqualitätsfahrplan ermittelten effektiven Maßnahmen die Grenzwerte nicht fristgereicht erreicht werden können. Bis zum 1. Jänner 2040 kann die Frist verlängert werden, wenn z. B. ein erheblicher Teil der Haushaltsheizungen ausgetauscht werden müsste, um die Grenzwerte zu erreichen. Wenn die Grenzwerte jedoch auch innerhalb der Fristverlängerung nicht erreicht werden können, kann die Frist ein zweites Mal um maximal zwei Jahre nach der ersten Fristverlängerung verlängert werden.

Grenzwertüberschreitung – Luftqualitätsplan innerhalb von zwei Jahren mit geeigneten Maßnahmen

Wird in einem Gebiet ein Grenzwert oder Zielwert für einen Luftschadstoff überschritten, so haben die Mitgliedsstaaten einen Luftqualitätsplan zu erstellen. Ein Luftqualitätsplan ist so schnell wie möglich zu erstellen. Er muss jedoch zwei Jahre nach dem Kalenderjahr erstellt werden, in dem die Grenzwertüberschreitung festgestellt wurde.

In dem Luftqualitätsplan sind geeignete Maßnahmen festzulegen, mit denen die betreffenden Grenz- bzw. Zielwerte erreicht und der Zeitraum der Überschreitung so kurz wie möglich gehalten wird. In keinem Fall darf die Überschreitung länger als vier Jahre nach dem Ende des Kalenderjahres sein, in dem die erste Überschreitung festgestellt wurde.

Zeitlicher Ablauf

EU-Luftqualitätsrichtlinie 2024/2881 tritt mit 10. Dezember 2024 in Kraft

Die überarbeitete EU-Luftqualitätsrichtlinie wurde am 14. Oktober 2024 im Umweltrat beschlossen und am 20. November 2024 im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Die neue EU-Luftqualitätsrichtlinie wird am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung, also am 10. Dezember 2024 in Kraft treten.

- Immissionsschutzgesetz – Luft (IG-L) ist bis zum 10. Dezember 2026 zu überarbeiten

Die Mitgliedsstaaten haben zwei Jahre Zeit, um die überarbeitete EU-Luftqualitätsrichtlinie in nationales Recht umzusetzen. Das Immissionsschutzgesetz – Luft (IG-L) ist daher bis zum 10. Dezember 2026 zu überarbeiten.

Dazu wurden bereits technische Arbeitsgruppen, eine juristische Arbeitsgruppe und eine Arbeitsgruppe für die Modellierung von Luftschadstoffen gegründet, die vom BMK geleitet und vom UBA koordiniert werden. Als Leitungsgremium fungiert die Plattform Saubere Luft. Vertreterinnen und Vertreter von Oberösterreich arbeiten in den Arbeitsgruppen und Gremien mit und bringen ihr Fachwissen ein.